注目の自動車ニュース

「マツダ3」から始まる新世代車は「凛」を極めることができるか【千葉匠の独断デザイン】

◆意外だったマツダ「CX-30」

もはや旧聞だが、ジュネーブショーでマツダが発表した『CX-30』。私にとって意外だったのは、この車名だけではない。あれ?もっと「凛」でくると思っていたのに…。

魂動デザインには「動」、「艶」、「凛」という3つのキーワードがある。「動」はマツダのデザイナーが昔から求めてきたもので、これはいわば「魂動」のベース。それを共通項としながら、艶やかな色気と凛とした佇まいの配分を車種ごとに変え、それぞれの個性を醸し出している。現行車で「艶」が色濃いのは『ロードスター』、「凛」が際立つのは『CX-3』だ。

もう、おわかりだろう。ジュネーブでデビューするのはCX-3の新型もしくは後継車だと思い込んでいた私は、当然ながらそのデザインに「凛」を予期していたのだ。「凛」の表現は難しい。だからこそ、CX-3よりさらに「凛」を極めた量産車を見てみたいという期待もあった。

ところが私の予想とは真逆に、それは「艶」のデザインだった。『マツダ3』のハッチバックに負けず劣らず、「艶」ならではの妖艶さを強く放つ。しかもマツダ3とは違う手法で…。

◆期待外れの「ビジョンクーペ」

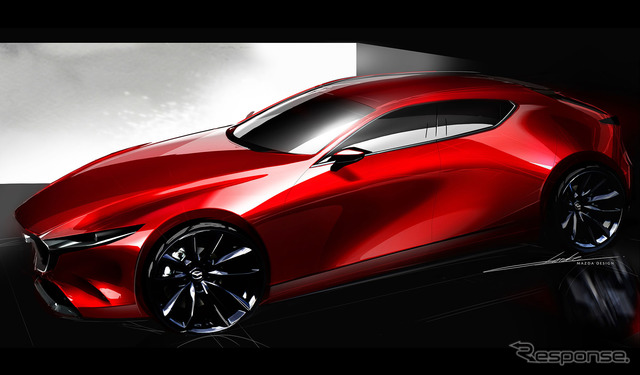

なぜ「凛」は難しいのか? 思い出してほしいのは、2017年東京モーターショーのコンセプトカー、『Vision Coupe(ビジョンクーペ)』である。ショー開幕を目前に控えた10月24日のことだ。マツダは上野の東京国立博物館に特設ステージを準備していたが、折からの台風に見舞われてアンベールの場を急遽、高田馬場の販売店に変更。海外メディアも集まるなか、私もそこでビジョンクーペがベールを脱ぐ瞬間に立ち会った。

会場がどよめいた、と記憶している。周囲は笑顔ばかりだったが、私の心には何か釈然としない気持ちが芽生えていた。美しいスタイルであることは一目瞭然だ。しかし寸法に余裕のある大柄なクーペだし、ビジョンモデルだからパッケージングはフリーハンド。そこにマツダの造形力が加われば、美しくて当然である。「当然」なんて言えるのは、世界中でマツダだけだけどね。

ビジョンクーペがアンベールされた関東マツダ・高田馬場店には、2015年の『RX-Vision(RXビジョン)』も展示されていた。「艶」の極みを、シンプルかつ大胆に体現したデザインだ。それに続くビジョンモデルとなれば、ビジョンクーペの役割は「凛」を極めることであるはず。しかし正直に言えば、そこは期待外れ。私はひとり憮然として会場を出たのだった。

◆ビジョンクーペの「凛」

「動」、「艶」、「凛」という3つをキーワードに、マツダの魂動デザインが目指すのは「生命感」である。前田育男氏がデザインのトップに就いたのは2009年4月のこと。それ以来、彼はクルマのデザインに命を吹き込むことを常に追求してきた。

「動」は言うまでもなく、「艶」も「生命感」と相性のよいキーワードだ。妖艶でセクシーなイメージと言えば、誰もが命あるものを連想するだろう。しかし「凛」は違う。人や動物の姿に凛とした佇まいを感じることはもちろんあるが、「凛」のニュアンスはもっと広く、その対象は生き物に限らない。

前田氏は近著の『デザインが日本を変える』(光文社新書)のなかで、「凛」を「触れれば切れそうな緊張感」と定義した上で、ビジョンクーペについて「この車が体現するのは研ぎ澄まされたエッジに宿る怜悧な光である」と書いている。

文脈を辿れば、「触れれば切れそうな」が日本刀を意識した言葉であることは間違いない。怜悧(れいり)とは、頭のはたらきが優れていて賢いこと、利口なこと。利発や聡明に近い意味だ。前田は「エッジに宿る光」に人の介在を示唆したかったのだろう。鉄を叩き、研いで、日本刀の凛とした美しさを生み出す職人の姿が思い浮かぶ。

なるほど…。あらためてビジョンクーペを振り返れば、例えばフロントフェンダーからリヤに抜けるショルダーラインに、人知を尽くして研ぎ澄ませた美しさを感じる。怜悧な美学であり、まさに日本刀に通じるような、最高の職人技だけが表現できる凛とした美しさだ。

そう、ビジョンクーペは確かに「凛」を表現している。が、それを極めたとは思えない。

◆RXビジョンとビジョンクーペの「艶」

「エッジに宿る怜悧な光」だけがビジョンクーペの魅力なのではない。もうひとつ印象的なのが、RXビジョンとは似て非なるボディサイドだ。

RXビジョンのボディサイドは、そこに映り込んだハイライトがS字カーブを描く。前輪の直後から後方に延びたハイライトがドアでUターンしながら下降し、再びUターンしてサイドシルに沿って後輪へと向かう。このS字カーブが見る角度に移るにつれて刻々と変化する様子は、まさに妖艶そのもの。2015年東京モーターショーでターンテーブルに載ったRXビジョンを、私は飽きもせず見つめ続けた。「艶」を極めた迫力に圧倒されていたのである。

ビジョンクーペも前輪から延びたハイライトがUターンする。ただし、もっとゆったりと、おおらかなUターンだ。RXビジョンとは違って、再びUUターンしてS字を描くわけでもない。

ショルダーラインから下の広い面に1本の折れ線も入れず、ただハイライトがUターンするだけ。映り込む光を徹底的にシンプルにコントロールした。ここにもビジョンクーペの「凛」を感じるのだが、同時に「艶」の色気も漂う。Uターンしたハイライトが、RXビジョンと同様に、見る角度によって表情を変化させるからだ。

繰り返しになるが、ビジョンクーペが求めたものも「生命感」である。「エッジに宿る怜悧な光」が職人の手仕事の成果だとしても、それだけでは「艶」を極めたRXビジョンほどの生命感は見えてこない。だから「艶」を付け加える必要に迫られたのではないか…私はそう解釈している。それ以外に、「期待外れ」の理由は考えられない。

◆マツダ3の「艶」と「凛」

RXビジョンとビジョンクーペは、次世代マツダの方向性を示唆するビジョンモデル。次世代の第1弾として、登場したのがマツダ3だ。

マツダ3のハッチバックはRXビジョンと同様、ボディサイドの映り込みがS字カーブを描く。いや、リヤドアでUターンしたハイライトが、もう一度Uターンする途中で切れているので、完全なS字ではないのだが、量産のコンパクト・ハッチでここまで艶やかなフォルムを創り上げたのは見事というほかない。

もうひとつのセダンは、フロントフェンダーの稜線を後輪に向けて下降させながら、それがリヤドアでフワッと消失。ここまでは『CX-5』/『CX-8』と同じだが、その下ではハイライトが、これもほぼS字に近いカーブを描いている。そこに光をシンプルにコントロールしたビジョンクーペ譲りの「凛」がありそうなのだが、同時にハッチバックと同様の「艶」を感じるのも確かだ。

ハッチバックとセダンは、プレス部品で共通なのはボンネットだけ。それほど差異化を求めたデザインならば、「艶」を極めたハッチバックに対してセダンは「凛」に特化してほしいのだが…。比べればもちろんハッチバックが「艶」でセダンは「凛」という対比がある。とはいえ、セダンの「凛」は限定的。ゴールの「生命感」を目指すときの「凛」の難しさを、再び思わざるをえない。

◆CX-30ならではの「艶」

冒頭で話題にしたCX-30に話題を戻そう。CX-30は端正なプロポーションに「凛」としたイメージを宿しつつ、そのフォルムは「艶」を色濃く表現。ただしRXビジョン/マツダ3とは、ハイライトの動きがまったく違う。

フロントフェンダーの稜線を後輪に向けて下降させ、消すのはCX-5/CX-8やマツダ3・セダンと同じ。その下ではハイライトはS字カーブを描くのだが、S字の向きがRXビジョンやマツダ3とは逆なのだ。CX-30の場合、後輪に端を発したハイライトがフロントドアでUターンし、それが(サイドシルで切られてしまいがちだが)またUターンして前輪へと向かう。

こんなハイライトを創れるものなのか…と驚いた。ハイライトをUターンさせるには凹面を設ける必要がある。どんな凹面ならUターンするのかを探るだけでも難しいはずなのに、マツダはUターンの向きを車種によって自在にコントロールしている。これは凄いことだ。

◆「凛」への期待

RXビジョンでは、前輪から始まるハイライトがS字を描いて後輪に至る。マツダ3も同じだ。CX-30のハイライトはまったく逆に、後輪からS字カーブを経て前輪に向かう。ビジョンクーペの場合はショルダーラインを水平に延ばしつつ、その直下のハイライトを後輪に導いた上で、さらにその下のハイライトを前輪から前輪へとUターンさせた。

いずれにしてもホイールありき。魂動の基礎にあるのは「動」だから、「艶」や「凛」を醸し出すためのハイライトの起点と終点は、地面を蹴るホイールに置かなくてはいけない。ここまでは完璧だ。感服する。

残る課題は、「凛」の追求だろう。例えば「凜とした人」というとき、背筋をピンと張って立つ姿を思い浮かべるかもしれないが、そこにダイナミズムは薄い。「凛」としながらも、動きが止まらず、命あるダイナミズムを醸し出すのは、そもそも難しいのだ。

だからマツダ3・セダンも、おそらくはそれと並行開発だったはずのビジョンクーペも、「凛」をまだ表現し切れていない。「第7世代」と呼ばれる、マツダ3から始まる新世代商品群が「凛」を極めることができるかどうか? 難しいことに挑んだからには、最善の答えを出してほしいものだ。

やってくれると信じているけどね。

千葉匠|デザインジャーナリスト

デザインの視点でクルマを斬るジャーナリスト。1954年生まれ。千葉大学工業意匠学科卒業。商用車のデザイナー、カーデザイン専門誌の編集次長を経て88年末よりフリー。「千葉匠」はペンネームで、本名は有元正存(ありもと・まさつぐ)。日本自動車ジャーナリスト協会=AJAJ会員。日本ファッション協会主催のオートカラーアウォードでは11年前から審査委員長を務めている。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。