注目の自動車ニュース

【ヤリス vs フィット デザイン比較】世界では異端?個性派コンセプトの「黒豆」と「柴犬」

◆ヤリスは「黒豆」

新型トヨタ『ヤリス』のプロジェクトチーフデザイナー=PCD、中嶋孝之氏は2014年秋にその職を任命された。「最初にひらめいたのは、かつてヨーロッパで見た初代ヤリスだった」と彼は当時を振り返る。

「丸っこくて、凝縮感があって、艶やかなフォルムに街並みがきれいに映り込む。ああいうカタマリ感、凝縮感を実現したいと考えた」

デザインコンセプトの立案は年をまたぐ作業だった。凝縮感があって艶やか—年末年始の休暇に入った中嶋PCDはおせち料理の黒豆にピンときたという。「おせちの黒豆はいつも自分で煮るんです。なかなか上手にできないけれど、手間をかけると、プクッときれいに膨らんだ黒豆ができる」

黒豆をモチーフに、中嶋PCDが立案したエクステリアのコンセプトが「B-ダッシュ」。「B」はBOLD(大胆)、BRISK(活発)、BOOST(加速)、BEAUTY(美しさ)といったキーワードを意味し、それらを総合して「BULLET(弾丸)のようにダッシュする」という狙いだ。

艶やかな曲面のBEAUTYなフォルムに、BOLDなエネルギーをギュっと凝縮し、そのエネルギーがBRISKでBOOSTなイメージを発散しながらBULLETのようにダッシュする。Bセグメントの量販ハッチバックとは思えないほど、アグレッシブでスポーティな世界観ではないか!

◆フィットは「柴犬」

新型ホンダ『フィット』は「用の美・スモール」を商品全体のグランドコセプトとして開発された。「用の美」は宗教思想家・哲学者にして民芸運動の創始者である柳宗悦が、1920年代に唱え始めた言葉。名も無い職人が作った工芸品(=民芸)の美しさに着目し、その価値を見直そうと柳が始めたのが民芸運動だ。

「用の美」の美は意図して表現するものではない。「用」は用途。使われ方に即して生み出されたものには、おのずと美しさが宿るというのが「用の美」である。言い換えれば、デザイナーが「かっこよくしよう」と思った瞬間、それは「用の美」ではなくなる。デザイナーにとっては難しいコンセプトだが、そこで彼らがキーワードにしたのが「心地よさ」という体験価値だった。

エクステリアデザインを担当したのはベク・ジョングク(白鍾國)氏。新型『アコード』の初期開発に参画したのに続き、新型フィットのエクステリアPL=プロジェクトリーダーに抜擢された。韓国出身だが「どうしてもホンダのデザイナーになりたい」と日本に留学し、その志を実現した熱血漢だ。ベクPLがこう告げる。

「グランドコンセプトに基づいて、心地よい体験価値を提供し、それを無駄のないシンプルなフォルムで表現する。その上で私自身の視点で考えたのは、フィットは日本を代表するコンパクトカーだということ。日本らしくて心地よい存在とは何か? 柴犬のような存在のクルマになればよい。一緒にいて楽しく、ときには守ってくれる頼もしい存在で、やがて家族の一員になる。そんな存在のフィットをデザインしたいと考えました」

◆ヤリスは凝縮キャビン

両車のデザインコンセプトの違いが最も現れているのがプロポーション、とくにキャビンの長さ感だろう。

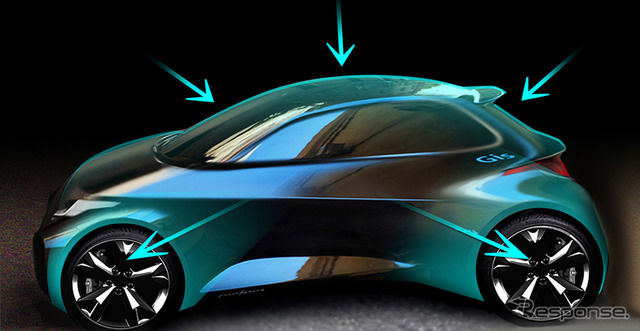

ヤリスのキャビンはコンパクトだ。日欧Bセグメント車の最新トレンドのなかで見ると、Aピラー根元の位置はやや後ろ寄りで、その傾斜はやや強め。つまりルーフ前端の位置も標準よりやや後ろ寄りなのだが、もっと特徴的なのはサイドビューでルーフ後端が後輪中心より前に位置すること。物理的にルーフが短い。

しかもCピラーの真ん中あたりに縦に折れ線を入れ、それをベルトラインにつなげている。視覚的に「キャビンはここまで」と見せる折れ線だ。斜め前からクルマを見ると、このラインから後ろが見えないのでキャビンが一層コンパクトに感じる。

ヤリスのホイールベースはフィットより20mm長く、前後オーバーハングの合計は75mmも短い。そのスペース効率を売りにしたプロポーションもあり得ただろうが、デザイナーはそうしなかった。

キャビンをコンパクトに凝縮してこそ、前後のフェンダーをグッと張り出すことができ、BRISKでBOOSTな走りのイメージを表現できる。「B-ダッシュ」のコンセプトに忠実であるために、凝縮キャビンが欠かせなかったのである。

◆ビッグキャビンのフィット

ヤリスとは正反対に、フィットは初代からの個性であるワンモーション・シルエットを今回も継承した。Aピラーを大きく前方に延ばしたキャブフォワードのプロポーションは初代当時はトレンドリーダーだったが、時を経た今は少数派。だからこそ、それがフィットらしさの武器になる。

Aピラーの後ろにクォーターウインドウ(三角窓)、フロントドア、リヤドア、リヤクォーターウインドウと、ボディサイドに4枚のガラスが並ぶのも初代から受け継ぐフィットらしさだ。それはまた80年代から「爽快視界」にこだわってきたホンダらしさの表現でもある。

ワンモーションゆえにキャビンが長く、その大きさ感を広いガラスエリアが強調する。それは新型フィットにとって「心地よい室内空間」を外観に表現するキーポイントなのだが、いっぽうで体験価値として「心地よい走り」も表現したい。長くて大きなキャビンの視覚的な重さを感じさせず、低重心に見せる。ここが新型のエクステリアのいちばんの見所だ。

ドアハンドル高さに走る折れ線に注目してほしい。基本的にキャビンとボディをひとつのカタマリにしながら、この折れ線から上は光を受ける明るい面、下は影面だ。ベルトライン下のショルダー面を凸に膨らませたほうが力強い印象になるが、そうするとショルダー面に明暗の境界線ができてしまう。そこでその境界線をドアハンドル高さまで下げて、重心を低く見せている。

先代と比較すれば、デザイナーたちの意図がわかりやすいだろう。先代はドアハンドル高さに凹のレリーフラインを入れていた。これも明暗の境界線ではあるが、新型と決定的に違うのはレリーフラインでボディサイドを上下に区切っていたこと。二つのカタマリを積み重ねたイメージで、だからどうしても重心が高く、ミニバンっぽく見えていた。

新型の「BASE」や「HOME」は先代より全高が10mm低い。その他のグレードはタイヤサイズの関係で背が高くなったが、それでもSUVテイストの「CROSSTAR(クロスター)」を除けば先代より確実に低重心に見えると思う。見る人に「心地よい走り」を想起してもらうため、デザイナーが工夫した成果だ。

◆ウエッジとカウンターウエッジ

ヤリスのボディサイドの明暗境界線はドアハンドルより下にある。したがってフィットより低重心に見えるが、これはキャビンがコンパクトだから出来たこと。上に載るものが大きく重たかったら、いくらフェンダーを張り出しても支えきれない。

もうひとつ注目したいのは、この明暗境界線が後ろ下がりだということ。中嶋PCDはこれを「カウンターウエッジ」と呼ぶ。張り出したリヤフェンダーに後輪のエネルギーを貯め、その力感が前方へ勢いよくせり上がっていくイメージ。これも「B-ダッシュ」のコンセプトならではの表現である。

フィットはベルトラインも明暗境界線も、常識的な範囲の弱ウエッジ。ノーズのHマークからサイドの明暗境界線を経てリヤコンビランプへ、フォルム全体を弱ウエッジの軸が貫いている。そしてその下に、ドアから滑らかに続く面でリヤフェンダーを張り出させた。

ヤリスはキャビンを含むメインボディのカタマリがあり、そこに凹のレリーフラインで区切られたリヤフェンダーのカタマリを嵌合させている。リヤコンビラプも独立したカタマリだ。

一方のフィットは、ワンモーション・シルエットだけでなく、フォルム全体がひとつのカタマリ。恣意的なラインを入れたら「用の美」ではなくなることを、十二分に意識したデザインと言えるだろう。フロントグリルさえ、CROSSTAR以外はボンネットとバンパーの隙間で表現され、独立したカタチは与えられていない。

◆どちらも世界では異端?

ヤリスほどスポーティでダイナミックなデザインは、競合する欧州車にもないもの。欧州デザイン拠点で原案を作った『C-HR』に続いて、トヨタが欧州で個性を発揮したい強い意欲を感じさせる。

さらに、ヤリスのボディサイズはBセグメントで最もコンパクトだ。初代もそうだったという成功体験があるのはわかるが、欧州の量販車市場は合理性・効率性を重視する傾向が強い。スポーティかつコンパクトということに、欧州市場がどう反応するのか、一抹の不安が残るのだが…。

フィットはサイズ的にやや小さいことに加え、ワンモーションという、今や特異なプロポーションを持つ。極細Aピラーによるパノラミックな視界は魅力的だが、冷静に考えれば、前方に大きく延びたこのAピラーをやめてスズキ『クロスビー』のようにAピラーを手前に引いて立てたほうが、実質的な視界はより広がるだろう。ワンモーション・シルエットと極細Aピラーが、グローバルにどう評価されるのか…。

というわけで、どちらも世界のトレンドに乗ったデザインとは言い難い。が、そこがむしろ面白いのだ。欧州が主戦場となるBセグメント車のデザインはとくに、日本車はこれまで欧州トレンドを受けて右往左往しがちだった。しかしヤリスもフィットもそこを抜け出し、自らのあるべき立ち位置をしっかり示している。その意味で、どちらも意義深いデザインだと思う。

千葉匠|デザインジャーナリスト

デザインの視点でクルマを斬るジャーナリスト。1954年生まれ。千葉大学工業意匠学科卒業。商用車のデザイナー、カーデザイン専門誌の編集次長を経て88年末よりフリー。「千葉匠」はペンネームで、本名は有元正存(ありもと・まさつぐ)。日本自動車ジャーナリスト協会=AJAJ会員。日本ファッション協会主催のオートカラーアウォードでは12年前から審査委員長を務めている。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。