注目の自動車ニュース

【マツダ MX-30】心地よくハーモニーのある走りを目指して…開発者[インタビュー]

日本カーオブザイヤー2020-2021の10ベストに選ばれ、デザインカーオブザイヤーを獲得したマツダ『MX-30』。その商品主査であるマツダ商品本部主査の竹内都美子さんは、実験部でテストドライバーを務め、愛車は初代『ロードスター』というエンスージアストでもある。そういう人がどのようなこだわりでMX-30を開発してきたのかを伺ってみた。

◆ビジネスを考えなさい

—-:竹内さんは、MX-30の開発主査を務める前は実験部だったのですか。

竹内:その時は実験部で評価ドライバーをやっていました。『デミオ』、『マツダ2』の性能統括をして、『CX-3』まで担当してから、MX-30に移りました。

—-:異動する時にどう思いましたか。

竹内:ほっといても開発のことは頭で考えてしまうので、最初は開発のことは一旦置いておいて、ビジネスを考えなさいとはいわれました。ビジネスとは距離があり畑違いのところがあったので、これはちょっと大変なことになったぞと思いました。

—-:なぜそのような人選になったと思いますか。

竹内:(暫く考えて)表向きと本音があるのですが、表向きは、変えなければいけない、というところでしょう。いつまでも固定の主査であったり、その体制、商品のラインナップを守り続けていくと徐々に徐々に(商品やユーザーの)幅が狭まって来ますので、時には挑戦、変化させて広げていく、新しい可能性を見つけていくということが必要だと思っていました。人事に関してもそういうところはあったと思います。

また、主査の若返りということも当時課題になっていて、『マツダ3』の別府(マツダ3の開発主査を務めた別府耕太さん)と私は同い年で、同じ日に商品本部に異動になりました。つまり主査の若返りももちろんあったのです。

もうひとつの話は、こういうモデルをやらせてもやりきるだろう、(何かあっても)次の日も会社に来るだろうということは、何かの時に聞いたことがありました。竹内だったら次の日もちゃんと会社に来るだろうと思われていたみたいです(笑)。

—-:ご自身として本音ではどうでしたか。これまでは評価のためにずっと走り続けていたところから、デスクワークに変わってきますし、かなりプレッシャーも感じられたと思います。

竹内:最初はビジネスが全く分からなくて、コストの管理や投資、収益の勉強がとにかく大変でした。数字がいっぱいの表が資料になって回ってきても、何が書いてあるのかが分からなくてそこが一番苦労しました。一方別府は販売マーケティング出身なので、逆にクルマの部品や性能に関してはとても苦労したと思います。

ですから、最初の頃は別府にマーケティングやビジネスを教えてもらい、一緒にクルマに乗って、こうだよね、こう感じるよねということをコミュニケーションして仕事を進めていきました。

◆新しい価値は技術や機能とは違う

—-:会社から新しい時代の価値を持つクルマを作れという指示があったわけですが、その時に竹内さんはどう思いましたか。

竹内:まず一人で考えていたので、方向性を示さなければいけないという使命感を持ち、その時に思っていたのは新しい技術、新しい装備や機能をつけなければいけないということでした。例えば統合的なドライビングポジションシステムみたいなもの、乗ったら全部合わせてくれるようなものをAIやITの技術を使うことで新しい先進的なクルマにしなければならないと思っていました。

しかし例えばそれが企画開始した4年半前に出来、すぐ出せたのであれば、その技術は新しいといえます。しかし当然出るまでに時間がかかり、いまやそういった技術は現存し、既に全く新しさはありません。技術やものや機能で追っかけていたのでは、それは新しい価値ではないのではと、一人で悩みながらそれは違うだろうと思っていました。もう自分でお手上げだったのでチームを作ったということに繋がっていきます。

—-:そのチームでターゲットとなるユーザーに会うために海外までチームで出かけるなど積極的に動かれたのですね。これは竹内さんの発案なのですか。

竹内:いかんせん私はエンジニア畑なので、いわゆる技術の数字の物差ししか持っていません。それなのに新しい価値を創造せよといわれても、ゼロからクリエイティブする力は私自身としてかなり厳しい部分がありましたので、デザイナーやプランナー、マーケッターをはじめ、各拠点の事務所、ドイツやアメリカなどのメンバーの力は絶対に必要だと強く感じていました。本当に必要に迫られてというところです。

—-:新しい価値は技術や機能とは違うことに気付くのは素晴らしいですね。

竹内:もちろん色々な人と話をしていて、やはり何となくしっくりこなかったのです。何が新しいのか、それはマツダらしいのか、色々な技術をてんこ盛りにしてもそれはマツダじゃなきゃ出来ないことかというところで煮え切らなくて…。

—-:そこに気付いても、そのまま突っ走ってしまうことが往々にしてあるものです。デザイナーの松田さん(デザイン本部チーフデザイナーの松田陽一さん)と、ターゲットとなるユーザーが求め、作り上げた心地の良い生活空間をツアーで見た話を伺った時に、その人が気持ち良い、心地良いと思うことやものは数年で変わるものではないと語っていました。

竹内:そこはまさにチームで共有しているところで、技術は半年後には古いものになってしまいます。その話を松田としていた時に、いま心を整えたい、自然体でいたい、心地の良いものを着たいということは、もしかしたら3年後4年後はもっと高まるのではないかと思っていました。変わらないもの以上にもっと求められる時代になるのではないかと話をしていたのです。

実際にコロナ禍のような状況になるとは全く予想もしていませんでしたが、クルマがもっとパーソナル空間になったり、都心から少し離れて郊外に住んだりと、もっと人間らしい生活というものが見直されて来ています。MX-30は結果的にいまの時代のど真ん中の商品になったと思っています。

—-:そういった方向性が得られたのですから、とても有意義なツアーだったのですね。

竹内:通常は“ああいうこともあったよね”で済んでしまうかもしれませんが、MX-30の本当に起点となる調査、活動でした。当時サンフランシスコに行った時に、みんなで全てはここから始まった的になるといいねという話をしていたのです。でもまさか本当にそうなるとは当時はもちろん思っていませんでしたし、本当にそのお客様たちに教えてもらったこと、我々チームが感じたことを実際に具現化することに至ったのはある意味奇跡に近いかなと本当に思っています。

◆いまマツダの中で一番ハーモニーがある走りを実現している

—-:竹内さんは元テストドライバーですから、走った印象に関しても伺います。MX-30を走らせるととてもスポーティな印象でした。特にコーナーや交差点でもステアリングの舵角が一発で決まるので、すごくスポーティで乗りやすい印象を持ちました。

竹内:今回はデザインや空間に着目されており、私自身もこういう技術を使っているとか、走りについてもお話をするのを少し抑えています。ですが、実はかなりこだわっているところで、マツダが目指す操舵、インプットに対してリニアな走りという目指すところは変えていません。それをこのボディーを使って実現させたいという思いで、前後左右上下のGを滑らかに繋ぐところは細心の注意を払ってまとめています。

—-:それは助手席でも感じたことで、運転している時のフィーリングではもちろん感じるのですが、ステアリングを握っていない状態でも運転しているかのようなコーナーでの軽やかな印象をすごく感じ取れ、とても気持ち良く感じました。

竹内:ドライバーはハンドルを握っていますし、アクセルやブレーキなどのペダル操作をしているので何が起きるかが分かります。しかし助手席や後席は基本乗せられているだけですよね。ただ、助手席も後席も快適に気持ち良く乗ってもらうことを目指しました。

—-:もともとの技術畑、テストドライバーという視点でMX-30をアピールするとすればどうお話しをしますか。

竹内:正直、このデザインや空間を持ちながら、これほど走る、曲がる、止まるとハーモニーが取れているクルマはなかなかないと思います。マツダはそこを目指していますが、その中でもいま最新の状態じゃないかなと私自身思っています。

そして、クルマは走る、曲がる、止まるだけではなく、全体の調和がすごく大事だと思っています。私はレーシングドライバーではなく評価ドライバーですから、お客様がいかに気持ち良く走ってもらえるかといったところ、細かいところでは、前後左右上下斜め全体のGの繋がりを綺麗にまとめるというところにはすごくこだわりました。そこをぜひ感じてもらいたいなと思っています。

実は、私が評価ドライバーでトレーニングを受けている時に、大ベテランのレーシングドライバーの隣に乗せてもらったことがありました。私たちがトレーニングや評価するためにクルマを運転し、ぎゅーっとブレーキを掛けてから曲がっていくのですが、レーシングドライバーの横に乗ったらぎゅっと全体が沈み込んで四輪がきちんと設置したまま曲がっていったのですね。何だろうこの違いはと思って、やはりリアにしっかりと荷重を掛けて曲がっていきたいというのは理想の動きで、それを実現させたいという思いもあります。

—-:それらがかなり実現出来たということですね。

竹内:今回結果的にフリースタイルドアを採用し、その剛性や、そのリアドアの重さというのも、リアのタイヤに対する荷重という意味ではおそらく寄与はしているでしょう。結果的には良かったかなと思っています。

◆物理スイッチとタッチスクリーン

—-:少し細かいお話をさせてください。今回タッチスクリーンを採用しました。あえてこれだけのスペースを使って液晶画面にしたのはなぜですか。

竹内:タッチスクリーンに空調以外の機能を持たせると階層が深くなりますので、そこはドアを開けた瞬間のグラフィックと、スタートスイッチを押すと空調に切り替わるというところで割り切っています。

開発段階では例えば一発で温度や風量を変えるにはダイヤルの方が早いとか色々な議論が実はありました。ただし、音声なのかジェスチャーなのかを含めた将来に向けて、いままで通り物理スイッチから少しチャレンジをしてみないと、人間の研究が進まないところもあります。マツダ3や『CX-30』までは(スクリーンの位置を)目線の角度や高い位置にということでやっていましたが、今回は操作に掛かる時間管理、物差しを作って設定しました。

しかし、手袋をしていたり、手が乾燥していたりで反応しない時、例えば曇りを取りたいなどの時などは危険が伴いますので、物理スイッチも残しました。今後は色々な声をもらって次の進化をどうするか、この画面はどうあるべきなのか、グラフィックやソフトをどう変えていくのかは拡張性も含めて考えていかなければいけません。

◆誤操作をなくすために

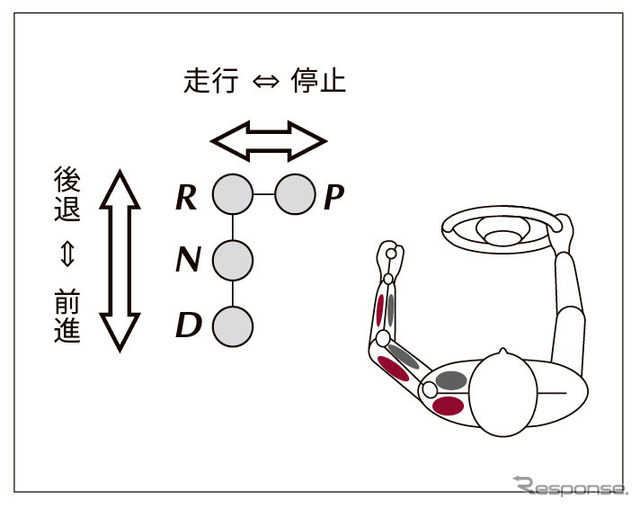

—-:今回シフトパターンのレイアウトが変更され、前後方向で一番上がR、下がD。そしてRから右に倒すとPとなっています。このようにした理由は何でしょう。

竹内:一番は誤操作をなくしたいということです。私自身は運転が大好きですが、より間口を広げていく中には、運転は“しなければならないもの”と思っているお客様もいらっしゃいます。そこで、運転する最初の動作はシフト操作ですので、そこに安心感を持たせたかったのです。パターン的にも誤操作をなくしたいし、頼りになる握り心地や節度感、そういったところ全てを込めて安心して受け止められるシフトパターンとシフトノブの形を今回採用しました。

ですから止まっている時とリバースに入れる時は、左右の突き当てにして、ドライブとリバースは前後の突き当てになっています。デザイン的に、レイアウト的にということでいえばスイッチの方がやりやすいですし、センターに戻るタイプのシフトノブの方がレイアウト効率は良いでしょう。しかし、これだけの面積をあえて取って、このシフトパターンを採用したのはとにかく誤操作をなくしたかったことが一番です。

—-:確かにその通りでよく分かるのですが、いままでのオートマチックに慣れた人からすると、一番前方にするとパーキングと思い込んでしまっている人も多いでしょうね。

竹内:もちろん二重三重に止めるようにはしています。警告音や表示もそうですが、慌てている時にはそれすら気付かないし耳にも入らないということもあるでしょう。万が一ドアを開けて降りようとした場合には、クルマ側が自動的にリバースの位置でもアクチュエーター側でパーキングに入れるようにしています。

—-:最後にMX-30について語っておきたいことはありますか。

竹内:今回はあえて私自身も強いメッセージを抑え気味にして、お客様に感じてもということを大事にしようと思っています。それがゆえに難しい商品の存在でした。しかしクルマとして捉える前に、心地の良い洋服であったり、家具であったり、カーテンであったり。そのように何か自分の心地良いものを選ぶ中のひとつの商品としてMX-30を見てもらいたいと思っています。